端午節,為農歷五月初五,又名端陽節、重午節、龍舟節、粽子節、五月節、端禮節等,是我國古老的民俗大節,其由來傳說甚多。本是南方吳越先民創立用于拜祭龍祖、祈福辟邪的節日,后來人們亦將端午節作為紀念屈原、伍子胥、介子推、曹娥等。

總的來說,端午節起源于上古先民擇“飛龍在天”吉日拜祭龍祖、祈福辟邪,注入夏季時令“祛病防疫”風尚;把端午視為“惡月惡日”起于北方中原,附會紀念屈原等歷史人物紀念內容。

端午節端午節現為國家法定節假日。2009年9月,聯合國教科文組織正式審議并批準中國端午節列入世界非物質文化遺產,端午節成為中國首個入選世界非遺的節日。端午文化在全世界產生了廣泛的影響。

端午過后,天上的熱氣降于地面,地上的濕氣往空氣里蒸騰,濕熱交織,最容易滋生病菌,醞釀各種邪氣,使人生病。我們知道,“病”字含有一個“丙”,丙也屬火,因此病跟火有著密切關系。端午是火熱季節的開端;如有不慎,那么就是疾病的開端。所以,端午到來,必須重視養生防病。

吃粽子、喝茶、插艾葉菖蒲、涂雄黃酒、喝五加酒、掛香囊和賽龍舟等這七大習俗都是端午節的傳統習俗,但這不僅僅只是一種習俗,其實里面還蘊含了很多古人的智慧養生之道。

一:吃粽子。

中醫認為,糯米具有益氣健脾、開胃消食的作用。用來包裹粽子的粽葉更有講究,北方大都用蘆葦葉,南方多用竹葉或荷葉,這些葉子都有很好的藥用功能。如:葦葉可以清熱生津、除煩止渴;竹葉可以清熱除煩、利尿排毒;荷葉能清熱利濕、和胃寧神。總的來說,粽子有清熱除煩、助脾開胃的作用,特別適合初夏食用。

但粽子是粘膩而難以消化的食品,要注意細咽慢嚼,且不宜多食用,過量進食容易引起消化不良,特別是平時消化不良的人。

二:喝茶。

粽子大多以糯米和黏黃米為主料,黏性較大,進食過量容易引起消化不良。而且粽子卡路里基本都在500左右,熱量高,此時配上一杯茶,可以去除油膩,幫助腸胃消化。

端午節喝茶其源上溯于春秋戰國時期,因每逢端午佳節,百姓上山采選百草,晾匿家中常年備飲,以防病健身、美容養顏、防暑解渴、辟穢驅邪而得名。為弘揚民族傳統保健茶飲文化,對制作工藝進行深入研究,采用傳統工藝結合現代加工技術精制而成,既保持傳統風味,以強化了保健作用。

三:插艾葉菖蒲。

民諺說:“清明插柳,端午插艾。”在端午節,家家戶戶都要將菖蒲、艾條插于門楣,懸于堂中。艾葉是芳香化濁類中藥,具有較強的驅毒除瘟作用。現代藥理研究表明,懸掛艾葉和菖蒲的確具有殺菌消毒、預防瘟疫流行的作用。另外,艾葉、菖蒲還具有驅蚊的作用,慢慢讓其燃燒驅蚊效果更好。中醫以艾入藥,具有理氣血、暖子宮、祛寒濕的功效。將艾葉加工成艾絨,是灸法治病的重要原料。菖蒲含有揮發性芳香油,具有提神通竅、健骨消滯、殺蟲滅菌的作用。可見,古人插艾懸蒲是具有一定的防病作用的。

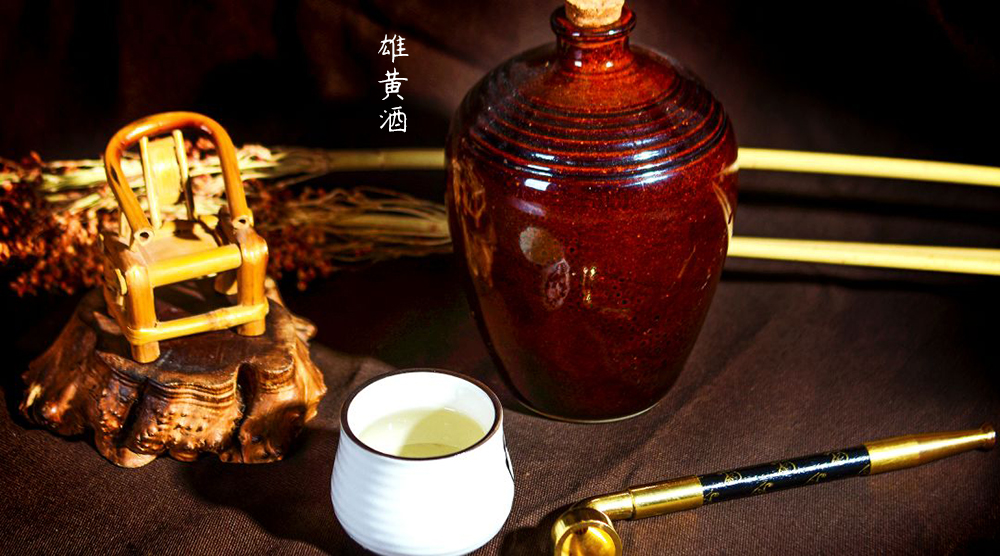

四:涂雄黃酒。

端午前后,我國南方很多地區都已步入梅雨季節,天氣條件有利于蚊蠅、害蟲的活動和繁殖。而雄黃是一味解毒、殺蟲的中藥,內含有毒的砷鹽成分,害蟲聞之、食之即會中毒,人涂之可以避毒。在端午節,將雄黃摻在酒里制成雄黃酒,甩灑在居室的墻角和床下,具有較強的滅蚊和殺蟲作用。由于雄黃能從皮膚吸收,外用亦不宜大面積涂擦,以防中毒。

也有很多人在端午節飲雄黃酒,但由于雄黃酒的主要成分是二硫化砷,遇熱后可分解為毒性很強的砒霜,因此不建議內服。

五:喝五加酒。

“五月初五采五加,釀五加酒”是民間的習俗。五加即五加皮,氣香味苦,五加樹皮有奇香,可滋補肝腎壯筋骨。民間認為喝了五加酒,可以避難避邪。五加皮的藥用主要為治疝氣、腹痛、男子陽痿、小便余瀝、女人腰脊痛、兩腳疼等。地處潮濕的區域,特別適合在端午節喝五加酒。

六:掛香囊。

端午節掛香囊也是一種預防傳染病的方法。自制端午香囊用到的中藥有蒼術、藿香、吳茱萸、艾葉、肉桂、砂仁、白芷,每味各兩克,另外再加1克丁香。將這幾味中藥研細,然后放在布袋中,縫合好。可以佩戴在胸前、腰際或肚臍處,也可以把香囊掛在門口、室內或車內。這幾味中藥,中醫認為有散風驅寒、健脾和胃、理氣止痛、通九竅的功能,從而起到防病的作用。

七:賽龍舟。

最后就不得不提端午節最為熱鬧的賽龍舟民俗活動了,賽龍舟廣泛流行于我國長江中下游地區及西南各少數民族地區。端午時節賽龍舟,能夠增強心肺功能,促進脾胃代謝、通調全身氣血。

端午節的到來也是中醫養生的一個重要時間點,端午節的端是“開端”、“開始”的意思,以端午為開端,做好養生,一年中都會受益,祝大家過一個健康安康的端午節。